Was ist eine Weltanschauung? In dieser Frage sind zwei grundlegende Fallen eingebaut, die wir hier betrachten wollen. Die erste Falle ist die Methode, mit der wir überhaupt Fragen stellen und beantworten, nämlich die Sprache, mit der wir Ideen aufzeigen. Wir gebrauchen die Sprache um die Weltanschauungen zu beschreiben, und meinen dadurch irrtümlicherweise, dass die Sprache und die Ideenwelt dahinter folglich der Schlüssel zu den Weltanschauungen sind. Das ist die erste Falle.

Die zweite Falle bindet die Weltanschauung an den Menschen (und an den Kosmos), ohne dabei der Welt selber zuzugestehen, dass auch sie gleichsam durch und durch in einer Zwölfheit vorhanden ist.

Diese Fallen störten mich einige Jahre lang darin, Weltanschauungen um den Phänomenalismus und Realismus in deren Tiefe zu begreifen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels habe ich noch immer Mühe mit dem Phänomenalismus und seinen nächsten. Vielleicht wirkt der folgende Text abstrakt für jene, die das gleiche Erlebnis selber nicht hatten, aber selbst dann meine ich, dass das Wissen um diese Fallen helfen wird, besonders den Schwierigkeiten mit der Sprache etwas besser gewappnet entgegenzutreten.

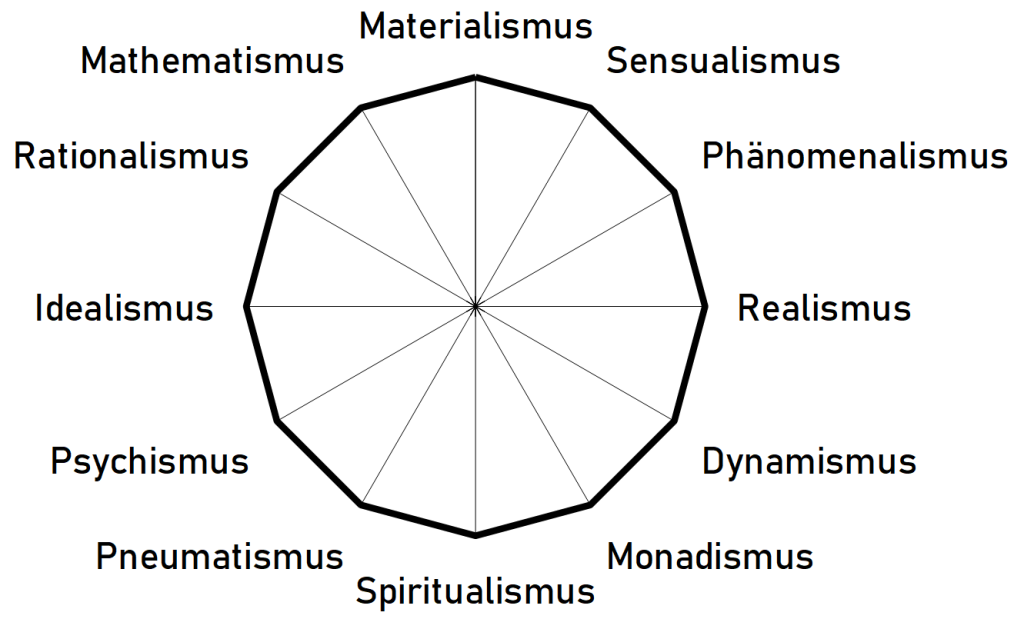

Hier das Schema der zwölf Weltanschauungen, um nachvollziehen zu können, was dem Idealismus gegenüberliegt.

Manche Weltanschauung hat wenig mit unserer Sprache zu tun

Die offensichtlichste Methode um die Weltanschauungen anzugehen gebraucht Worte, Begriffe, Definitionen, Gedanken und Ideen. Mit dieser Methode, durch die wir unsere Ideen und Vorstellungen mit unserer Sprache verbinden, stellen wir uns automatisch in die „Welt“ des Idealismus. In dieser Welt wird beschrieben, formuliert, argumentiert, usw. Somit gebrauchen wir eine einzelne Weltanschauung – Idealismus – für alle zwölf Weltanschauungen ganz besonders. Dadurch gebrauchen wir für die idealismusfremden Weltanschauungen (z.B. Realismus) die falsche Methode, denn ihre jeweilige „Welt“ kümmert sich weniger um Ideen, Begriffe, Gedanken, usw.

Wie können wir aber die Weltanschauungen beschreiben, ohne uns auf diese eingrenzende Methode der Idealismuswelt zu beschränken? Es ist leider unmöglich. Die Sprache ist eine unumgängliche Notwendigkeit um unseren Vorstellungen Formen zu geben, damit unsere Vorstellungen anderen Menschen zugänglich werden. Wir kommen nicht um den Idealismus herum, wenn wir die Weltanschauungen besprechen. Aber wir können uns bewusst sein, dass der Idealismus beim Erklären und Beschreiben immer einen Einfluss hat. Und so ist es deswegen die erste Falle im Beschreiben der Weltanschauungen, dass wir die Weltanschauungen durch den Idealismus (und seinen ihm ähnlichen Nachbarn „Rationalismus“) einfärben, ohne dass wir darum wissen.

Aus dem Grunde führt uns die idealistische Methode bald einmal in eine Öde, sobald wir uns vom Idealismus entfernen – eine Öde, in der wir nichts Bedeutendes mehr finden können. Der Idealismus kann sich – auf sich allein gestellt – nicht weit genug ausstrecken, um die ihm weiter entfernten Weltanschauungen zu berühren. Oder er führt uns gar in die Irre, wenn wir bei den grossen Denkern nach Gedanken zu idealismusfremden Weltanschauungen suchen. Nehmen wir uns hierzu das Bild eines besonders grossen Denkers.

Auch wenn beispielsweise ein Aristoteles mancherorts als „Realist“ bezeichnet wird – es ist nicht einfach, den Realismus aus den sehr komplexen Schriftwerken des Aristoteles herauszulesen, weil sich der Aristoteles mit seinen Gedanken so gekonnt in der Idealismuswelt bewegte (d.h. er gebrauchte die Sprache in gekonnter Weise). Wir müssen bei solchen Menschen hinter die Schrift und deren Worte sehen. Das ist zumindest zu Beginn unserer Arbeit eher schwierig als nützlich, wenn wir über Weltanschauungen erstmals das Einfachste lernen wollen.

Die begriffsreichen, mit viel Bedacht und Sorgfalt geschriebenen, schweren Bücher der grossen Denker können durchaus viele Berührungen mit den zwölf Weltanschauungen ermöglichen, aber was wir suchen ist eine Durchdringung; nicht nur eine Berührung. Um das Wesen einer Weltanschauung tatsächlich zu durchdringen brauchen wir mehr als eine einzelne – hier idealistische – Methode. Wir brauchen für eine jeweilige Weltanschauung immer eine direkt aus der gleichen Weltanschauung herauskommende Methode, auch wenn zugegeben werden muss, dass sich der Idealismus durch die Notwendigkeit der Sprache überall zu beteiligen hat. So brauchen wir z.B. für den Realismus einen Zugang der zuerst „realistisch“ ist, und nicht einen, der zuerst „idealistisch“ ist. Den Realismus finden wir vor allem dann, wenn wir von den Begriffen im Buch hochschauen, denn der Begriff des Buches steht zwischen dem Realen und dem Menschen. Wir finden den Realismus am ehesten dort, wo die Durchdringung mit dem Realismus am einfachsten ist, wo also nichts zwischen dem Realen und dem Menschen steht.

Wir können durch eine Sympathie zum Idealismus so weit geneigt sein, die Weltanschauungen in Ideen und Gedanken zu suchen, dass wir die dutzend Weltanschauungen instinktiv in Texten suchen. So entstehen Sätze wie: „Die Weltanschauung ist die Denkart eines Menschen“, oder: „Die Weltanschauungen umfassen die Arten, durch die die Welt beschrieben werden kann.“ Solche Sätze treffen mehr auf den Idealismus zu, als auf die zwölf Weltanschauungen an sich. Der Idealismus ist der Überbegriff für die möglichen Denkarten; er ist aber nicht der Überbegriff für die Weltanschauungen. Der Idealismus ist ebenbürtig neben den anderen elf Weltanschauungen.

Und dort, in diesen Texten, werden wir durchaus allerlei Gedanken und Ideen finden, die uns den Idealismus aufschlüsseln werden, aber bestenfalls in Ansätzen werden wir damit die Weltanschauungen um den Realismus herum aufschlüsseln können. Für Weltanschauungen wie den Realismus müssen wir in die Welt schauen, oder in bestimmter Weise meditieren, oder in bestimmter Weise beten, aber wir finden einen echten Zugang zum Realismus nur mit einem zusätzlichen Aufwand in Büchern. Den Realismus finden wir eher dort in seiner eigenen Form, wo Worte allein nicht viel bedeuten. Das heisst aber nicht, dass der Realismus generell abgeneigt sei zur Sprache, sondern es will heissen, dass ihm die Sprache nicht bedeutender ist als anderes, das in einem Menschenleben so auftreten wird. Weltanschauungen haben keine Abneigung zu den anderen elf Weltanschauungen, aber sie haben manchmal eine gewisse Gleichgültigkeit zum Anderen.

Die Weltanschauung bezieht sich auf mehr als auf den Menschen (und den Kosmos)

Die zweite Falle entsteht durch die Vorstellung die in uns entsteht, wenn wir das Wort „Weltanschauung“ hören. Wir denken bei der Anschauung an etwas, das durch unsere Psyche ensteht oder geschieht. Wir denken an etwas Perspektivisches, das vom Menschen ausgeht; oder dann vom Kosmos ausgeht, und durch den Menschen hindurch den Weg in die Welt findet. Solcherlei Bilder gibt uns der Begriff der „Anschauung“.

Der Weltanschauungsbegriff hat in sich eine Neigung zugunsten des oder einen Vorzug für den Menschen: wie sieht der Mensch die Welt, wie schaut er sie an? Diese auf den Menschen gerichtete, leider etwas auslassende Vorstellung von den Weltanschauungen, ist nicht falsch, greift aber zu kurz. Denn es lässt sich nicht nur unterteilen wie der Mensch schaut, es lässt sich auch unterteilen was da tatsächlich in der Welt vor uns ist. Die Welt schaut auf den Menschen zurück. In anderen Worten sind es nicht nur die unzählig vielen möglichen Perspektiven der Menschen, die in ihrer gröbsten Einordnung in zwölf Gruppen geteilt werden können, und es sind auch nicht nur die kosmischen Impulse die mit der Zwölfereinteilung beschrieben werden. Auch die Welt selber lässt sich „dozenalisieren“ (zwölfteilen).

Um deutlicher zu machen, dass erstens die Weltanschauungen nicht bevorzugt an die Gedanken- und Vorstellungswelt des Menschen gebunden sind, und dass zweitens die Gedanken- und Vorstellungswelt nur einen Ausschnitt aus dem Weltanschauungskreis abdeckt, gebrauchen wir den Begriff „Substanz“.* **

Wenn wir die vier Gattungen des Weltanschauungsprinzips – dutzend Weltanschaunngen, sieben Visibilitätsstufen, drei Seelentöne und Anthropomorphismus – wirklich ernst nehmen, so müssen wir der Welt das Gleiche zugestehen wie dem Menschen und dem Kosmos. Die Gattung „drei Seelentöne“ sagt uns: die Zwölferunterteilung ist gültig für den Kosmos, den Menschen und die Welt. Alle drei „Welten“ – der schöpferische Kosmos, der innere Mensch und die äussere Welt – sind in ihre Zwölfe unterteilt. Und sie korrespondieren miteinander; sie sind immerzu in einer Wechselwirkung. Was angeschaut wird, schaut immer auch zurück. Gleichzeitig ist das Angeschaute immer auch ein Spiegel zum Anschauenden, denn der Blick sieht nur das ihm Ähnliche. Wir leben nicht nur von zwölf Weltanschauungen umgeben, weil wir Menschen sind, die von einem zwölffachen kosmischem Licht bestrahlt und inspiriert werden, und weil wir selber ein Zwölffaches sind; wir sehen uns in ein Dutzend Weltanschauungen geordnet, weil nicht nur wir selber, sondern auch dasjenige ausser uns, dasjenige das wir „Welt“ nennen, tatsächlich aus zwölf Substanzen zusammengesetzt ist. Wir haben eine tatsächliche, substanzielle Zwölfheit vor uns.

- * Wir sagen: eine Weltanschauung betrachtet nicht die Welt, sondern sie schaut sich eine bestimmte Substanz an – eine Substanz, die ihr entspricht. Und wenn wir auf die Welt schauen, so sprechen wir von den „Weltsubstanzen“. Wenn wir dann Gott oder Göttliches betrachten, so sprechen wir von den „Gottsubstanzen“, und wenn wir schliesslich den Menschen betrachten, so sagen wir, dass da zwölf „Menschensubstanzen“ sind. Es sind alles die gleichen Substanzen, sie unterscheiden sich nur in ihrem Ausmass. Sind sie bei Gott, sind sie vollendet, sind sie beim Menschen, sind sie es nicht. In anderen Worten ist für den Menschen die Weltanschauung eine Blickart auf etwas, das dem Blick ähnlich ist. Eine einzelne Menschensubstanz trennt sich von den anderen elf Menschensubstanzen, wenn sie sich ausbildet; die Gottsubstanzen sind hingegen vollendet, und bilden eine Einheit. Die Weltsubstanzen sind gleichzeitig die menschlichen wie auch die göttlichen. Die Weltsubstanzen zeigen sich, abhängig vom Betrachter, zerteilt oder einheitlich. Die Welt ist der Spielplatz, wo sowohl die göttlichen wie auch die menschlichen Ausmasse der Substanzen gleichzeitig sein können.

- ** Die menschlichen Betrachter teilen wir wiederum in drei Gruppen: naiv, intrikat (komplex) und extrikat (befreit, erleuchtet). Der naive und der extrikate Mensch sehen die Welt als Einheit, so wie auch Gott die Welt sieht. Der intrikate Mensch, der in seinen verwickelten Gedankengängen aus eigener Kraft heraus die Widersprüche der Welt entschlüsseln will, sieht die Welt zerteilt. Der naiv-intrikate Mensch sieht seine bevorzugte Substanz (z.B. Idealismus) als die einzige – er sieht als Einheit was eigentlich aber nur ein Teil ist (er ist somit einseitig). Schlechte Philosophen sind naiv-intrikat, gute Philosophen sind intrikat, und aussergewöhnliche Philosophen sind extrikat.